発達障害検査について

当検査室では、WISC-Vと副検査を組み合わせて検査を行い、発達障害の特性や要素についての結果報告書をお出ししております。発達検査では、「運動」「身辺自立」「言語」などの領域別に発達の状態を測定します。

当検査室では、WISC-Vと副検査を組み合わせて検査を行い、発達障害の特性や要素についての結果報告書をお出ししております。発達検査では、「運動」「身辺自立」「言語」などの領域別に発達の状態を測定します。

発達障害は、主に自閉スペクトラム症(ASD)、注意欠如・多動症(ADHD)、学習障害(LD)の3つに大きく分けられます。

ASD(自閉スペクトラム症): 社会的なコミュニケーションや対人関係の困難、限定された興味や反復行動、強いこだわりなどが特徴です。言葉の遅れや、特定の感覚への過敏さ(音、光、匂いなど)が見られることもあります。

ADHD(注意欠如・多動症): 「不注意」(集中力が続かない、忘れ物が多い)、「多動性・衝動性」(落ち着きがない、衝動的に行動する)といった特性がみられます。

LD(学習障害): 知的な遅れはないものの、「読む」「書く」「計算する」といった特定の学習能力に困難を抱えます。

これらの特性は単独で現れることもあれば、重複して現れることもあり、その表れ方は人によって様々です。

発達障害とアセスメントは、「見えない特性を理解し、適切な支援につなげる」という点で密接に関わっています。発達障害は、その特性が外からは分かりにくいため、科学的なアセスメントを通じて客観的に理解することが非常に重要となります。

発達障害の診断や支援では、知能検査(WISC-Vなど)やアセスメントが非常に重要です。これらは、単にIQを測るだけでなく、その子の認知機能の「凸凹」を明らかにする役割を果たします。例えば、得意な推論力と苦手な視空間認知がわかれば、苦手な部分を補い、得意な部分を活かした学習方法を考えることができます。

アセスメントでは、知能検査に加えて、感覚プロファイル(感覚の過敏さや鈍感さを測る)やAQ検査(自閉スペクトラム症の傾向を測る)などを組み合わせることで、より包括的で立体的なその子の姿を理解することができます。これは、いわば「見えない困りごと」を可視化するための大切なプロセスです。

かつて、発達障害の支援は「できないことをできるようにする」訓練が中心でした。しかし、近年の動向として、「特性を理解し、その子の強みを活かす」という考え方が主流になっています。これは、「できない」を「工夫すればできる」へと変えるポジティブなアプローチです。

・個別最適な支援: 一人ひとりの特性に合わせたオーダーメイドの支援が求められています。たとえば、聴覚過敏の子にはノイズキャンセリングヘッドホンの使用を許可したり、書字が苦手な子にはPCのタイピングを促したりします。

・早期支援の重要性: 乳幼児期や学童期に特性に気づき、早期に適切な支援を始めることで、二次的な困難(不登校や自己肯定感の低下など)を防ぐことができます。

・多職種連携: 医師、臨床心理士、学校の先生、家族など、複数の専門家が連携し、包括的に支援していくことが重要です。

・最新の知見と動向: 最近の研究では、発達障害は「病気」ではなく、その子の個性であり、脳の「タイプ」であるという見方が強まっています。また、その特性が特定の分野で驚くべき才能(例:高い集中力、細部への注意)を発揮することもあるとされています。これからの支援は、その子の可能性を信じ、得意なことを伸ばし、本人やご家族が笑顔で過ごせるような環境を整えていくことが最も大切です。

発達障害を持つ人々は、決して少数派ではありません。社会全体が彼らの特性を理解し、多様性を認め合うことで、誰もが自分らしく生きられる共生社会の実現につながります。

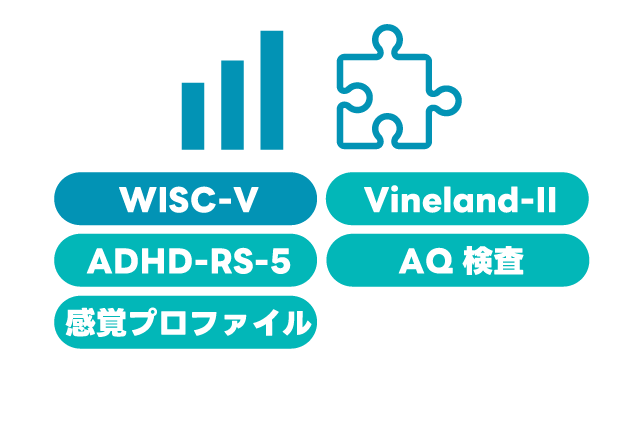

検査にはいくつかの検査を組み合わせたバッテリー検査を行います。

25,000円(税込27,500円)

・知的特性の把握: WISC-Vにより、知的な発達水準や、得意な能力・苦手な能力を詳細に把握できます。

・日常生活での適応: Vineland-IIにより、コミュニケーションや社会性、身辺自立など、実際の生活における適応状況を評価できます。

・行動特性と発達特性: ADHD-RS-5と児童用AQ検査により、ADHDや自閉スペクトラム症の特性の有無や程度を把握できます。

・感覚的な偏り: 感覚プロファイルにより、特定の感覚刺激(音、光、触覚など)への過敏さや鈍感さを特定できます。

・総合的な理解: これらの結果を統合することで、「高い知的発達水準を持つ一方で、不注意や多動性から学業に困難が生じている」ことや、「特定の感覚過敏が、集団生活への適応を難しくしている」といった、表面的な問題の背後にある根本的な原因を深く分析し、その子に合った最適な支援計画を立てるための重要な手がかりを得ることができます。

■ 読むことが苦手

・文字や単語を正確に読めない

・教科書の音読がスムーズにできず、たどたどしい。

・文章を読んでも内容が頭に入ってこない。

■書くことが苦手

・文字の形が崩れていて判読が難しい、マス目からはみ出る

・文章を書くのに極端に時間がかかる

■授業への参加が難しい

・先生の話に集中できず、ぼーっとしてしまう

・授業中に落ち着いて座っていられない、席を離れてしまう

・忘れ物や提出物の遅れが多い

お子様のお困り事に合わせた多種多様な知能検査の組み合わせが、特性や原因の可視化になり、知能面、認知面、発達面での早期発見と早期介入、特性理解につながります。

知能発達検査室では、様々な面から包括的にアセスメントしてまいります。

以下の言動・行為が見られる方は当検査室では対応いたしかねます。

医師の診断書を必要とする場合、小児科等の医療機関での受診をお願いいたします。

知能検査・発達検査・心理検査のご予約はLINE公式アカウントにてご連絡ください。

※検査中は電話に出られないことが多く、LINE公式アカウントでのご予約をおすすめしております。